L’exposition « Nice, du rivage à la mer » qui se déroulera au Musée Masséna et dont le commissariat général est assuré par Jean-Jacques Aillagon, a pour objet d’évoquer les relations que Nice a entretenues, tout au long de son histoire – et entretient encore -, avec la mer méditerranée, tant sur le plan matériel que sur le plan spirituel.

Un parcours en sept étapes au cœur des liens entre Nice et la Méditerranée

L’affirmation de l’identité méditerranéenne de Nice à travers son attachement aux civilisations méditerranéennes fondatrices

D’abord extension de la cité phocéenne de Marseille, elle-même colonie grecque, puis chef-lieu des Alpes Maritimes romaines, sous le nom de Cemenellum, Nice fonde sa première personnalité sur le rayonnement de ces deux grandes civilisations méditerranéennes.

La place de Nice dans les phénomènes de migration d’Est en Ouest des croyances et religions méditerranéennes

Cette migration est illustrée par la légende de la martyre Sainte Réparate dont le corps aurait été transporté de Cesarée jusqu’à Nice par une barque. Cette légende illustre l’implantation du christianisme sur le territoire de Nice qui, de façon précoce, a également accueilli les communautés juives et, aujourd’hui, abrite une communauté musulmane, la troisième des religions monothéistes de l’espace méditerranéen.

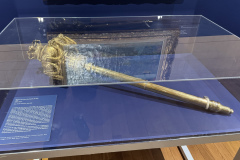

La mer redoutée, espace de tous les dangers

Outre ses tempêtes, souvent redoutables, la Méditerranée a aussi été un lieu d’affrontements vifs entre les puissances politiques de l’espace méditerranéen, entre les puissances chrétiennes de son rivage nord et les puissances « barbaresques » de l’Empire Ottoman.

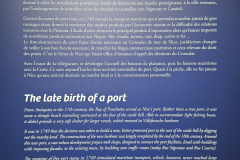

Le commerce et la pêche à la faveur de la création tardive d’un port

Comme de très nombreuses villes méditerranéennes, Nice a été longtemps davantage tournée vers la terre que vers la mer. Sa fonction de débouché maritime des Etats de Savoie a néanmoins stimulé la vocation maritime de la ville à partir de l’aménagement du nouveau Port de Limpia au XVIIe siècle.

Vincent Fossat, Ange de mer, 1879, aquarelle, 35×27 cm, Nice, Muséum d’histoire naturelle

La mer comme objet de curiosité et d’étude

Le développement des sciences naturalistes et de leur regard scientifique sur notre environnement dès le XIXe siècle. Il s’agit ici de mettre à l’honneur l’école naturaliste niçoise avec Antoine Risso, Jean-Baptiste Vérany, ou encore le tandem Jean-Baptiste Barla et Vincent Fossat et leurs travaux qui mirent en lumière la mer de Nice. Ces naturalistes pionniers nous ont légué une incroyable collection qui est conservée, dans notre Museum, depuis deux siècles, alors qu’en ce début du XXIe siècle, les sciences naturalistes ont un rôle majeur à jouer : non seulement en établissant des diagnostics fiables d’où peuvent se formuler des nouvelles trajectoires durables pour nos sociétés.

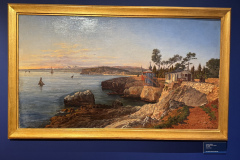

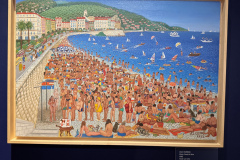

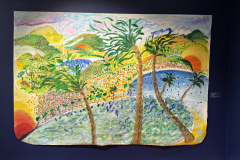

« L’invention du rivage », villégiature, promenades et bains

L’essor de la villégiature à Nice à partir de la fin du XVIIIe siècle a façonné sa façade maritime qui porte la marque des aménagements successifs témoignant de l’évolution des goûts et des usages : de la promenade climatique des hivernants du XVIIIe siècle aux plaisirs de la plage apparus avec l’émergence de la saison estivale, en passant par la villégiature mondaine de la Belle Epoque.

Une ambition nouvelle. Le souci de la préservation du rivage et de la mer

Les risques sismiques, les effets du réchauffement climatique, les risques de pollution générés par des flux touristiques sans cesse croissants, imposent à Nice une politique volontariste pour répondre à ces défis, que l’exposition se propose de documenter.

Nice demeure au cœur de la Méditerranée et de ses enjeux qui aujourd’hui ne sont pas sans rappeler ceux qu’évoquait déjà, en son temps, Paul Valéry, qui est à l’origine de la création du Centre Universitaire Méditerranéen créé en 1933.

« Il est à souhaiter, pour la gloire de Nice et de la Nation, que notre Centre se manifeste et s’impose, quelque jour, comme le lieu d’élaboration d’une connaissance méditerranéenne, le point où se forme une conscience de plus en plus nette et complète de la fonction de cette mer privilégiée dans le développement des idéaux et des ressources de l’homme. L’ordre, en toute matière, est né sur ses bords. Notre époque excessive gagnerait à ne pas l’oublier. »

Paul Valéry